박희찬, ‘나무의 시간’(2025).

인간과 자연이 만들어낸 가장 아름다운 모순의 풍경. 수많은 나무 기둥을 물속 지반 깊숙이 박은 뒤 그 위에 건물을 세운 베니스의 별명은 ‘거꾸로 된 숲’이기도 하다. 이 특별한 도시는 수 세기 동안 물과 공존하며 교역과 문화의 중심지가 됐지만, 이제는 점점 높아지는 해수면에 깊이 잠길 운명에 처했다. 온실가스 배출이 줄어들지 않는다면, 10년 뒤 베니스에서는 1년에 100번 넘게 운하가 넘치게 된다. 바로 이곳에서 개최된 제19회 베니스 건축 비엔날레는 MIT 센서블 시티 랩 디렉터 카를로 라티(Carlo Ratti)의 큐레이션 아래 ‘지성 · 자연 · 인공 · 공동(Intelligens · Natural · Artificial · Collective)’을 주제로 삼았다. 역대 최대 66개 국가가 참여하는 올해 건축 비엔날레에서 한국관은 지어진 지 30년째를 맞았다. 한국관 기획을 맡은 건축 큐레이터 콜렉티브 CAC의 정다영, 김희정, 정성규는 전래동요 ‘두껍아 두껍아’를 은유적 디딤돌로 삼아 한국관 건축물의 생애와 그 안에 담긴 지혜를 탐색하는 시적 여정을 펼쳤다. 작가로 참여한 네 명의 건축가 이다미, 양예나, 박희찬, 김현종은 ‘헌 집 줄게 새 집 다오’라는 가사에 담긴 재생과 순환의 이야기를 오늘의 맥락에서 되살렸다.

양예나, ‘파빌리온 아래 삼천만 년’(2025).

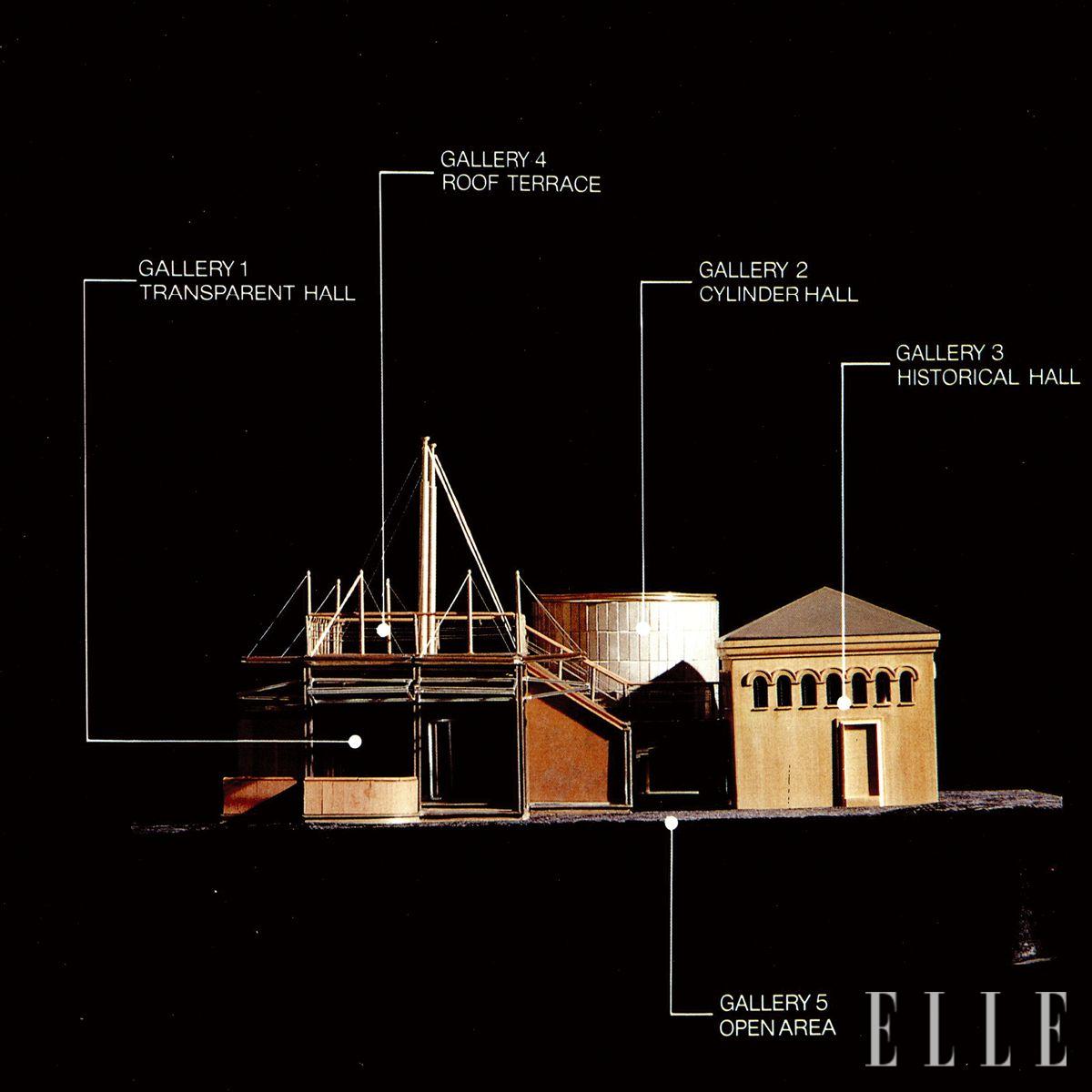

초기 한국관의 모습을 담은 모형.

초기 한국관의 유래를 밝히는 정보가 배치됐다.

이다미, ‘덮어쓰기, 덮어씌우기’(2025).

이로써 올해 한국관은 딱딱한 벽과 천장으로 둘러싸여 영원히 변하지 않을 것 같은 존재가 아니라 시간과 자연, 인간이 함께 숨 쉬는 유기체가 됐다. 벽돌이나 콘크리트 대신 투명한 유리로 둘러싸인 한국관에 들어설 때 가장 먼저 펼쳐진 건 건물의 탄생에 대한 이야기다. 고(故) 김석철 건축가(1943~2016)와 이탈리아 건축가 프랑코 만쿠조가 함께 설계한 한국관은 원래 아드리아해를 내려다보는 작은 화장실 건물을 개조한 것이다. 또 베니스 건축 비엔날레의 주요 전시 장소인 자르디니 공원에 세워진 ‘마지막 국가관’으로 우여곡절 끝에 건축 허가를 받은 1995년에 들어섰다. ‘기존 벽돌 건물 보존’ ‘나무 훼손 금지’ ‘지형 유지’ ‘해체 가능한 구조’. 당시 베니스 시 당국이 제시한 조건이 현재의 독특한 건축 구조로 이어졌다. 지상에서 살짝 떠오른 필로티 구조에 벽돌이나 콘크리트 대신 철골과 유리로 이뤄진 것은 나무와 땅을 존중하는 겸손함과 더불어 현실적 제약을 극복하려는 묘수였다. 한국관에는 관계자와 관람자뿐 아니라 ‘무카’라는 고양이도 자주 드나든다. 이웃한 일본관과 독일관에서 각기 다른 이름으로 불리는 무카는 각 나라가 국기를 걸고 각자의 건물에서 전시를 선보이는 자르디니에서 가장 자유로운 ‘관계자’다. 플로라앤파우나 이다미는 이 사실에 주목해 ‘덮어쓰기, 덮어씌우기’를 선보였다. 나일론 패브릭으로 만든 구조물에 주변 자연물의 형태를 정교한 자수로 표현하고, 무카가 몸을 누이고 쉴 수 있게 만들었다. 부드러운 소재와 따뜻한 색감은 차가운 철골과 유리에 따스한 기운을 불어넣는다. 건축 공간이 인간의 전유물이 아니라 다양한 생명체가 공유하는 장소라는 것을 생각하게 만든다. 한국관은 자르디니의 다른 건물처럼 단단한 기반이 없다. 땅에서 살짝 떠 있는 건물 밑에 있는 흙바닥에 플라스티크 판타스티크 양예나는 ‘파빌리온 아래 삼천만 년’을 놓았다. 작가는 한국관 부지에서 가상의 고대 생물체가 발견되는 상황에 대한 페이크 다큐멘터리를 만들고, 건물 아래와 땅 위 전시장에 놓인 버블 구조물에 수백 개의 작은 점토 인형을 설치했다. 건물 아래 점토 인형은 파빌리온이 해체될 때만 드러날 수 있다. 우리는 영원을 꿈꾸며 건물을 세우지만, 작가가 상상한 고대 생물의 입장에선 한국관이나 베니스 건축 비엔날레의 존재 자체가 찰나의 순간처럼 느껴질지도 모른다.

한국관 전경.

안팎에는 스튜디오 히치 박희찬의 ‘나무의 시간’이 배치됐다. 나무의 그림자를 포착하는 반투명 스크린, 나무를 잘 관찰할 수 있는 모듈식 스툴, 건물 외부를 살펴볼 수 있는 장치 등을 통해 건물을 둘러싼 환경은 ‘건축적 제약’에서 ‘창조적 대화의 가능성’으로 전환됐다. 오랜 시간 활용되지 않았던 한국관 옥상에는 아뜰리에 KHJ 김현종의 ‘새로운 항해’가 놓였다. 항해를 위한 돛을 연상시키는 스테인리스스틸과 패브릭 구조물은 베니스라는 해상 도시와 한국관 건물의 관계를 빗대어 보여주는 듯하다. 한편 이번 비엔날레에서 한국관에 겹쳐볼 만한 국가관은 핀란드의 국민 건축가 알바 알토가 설계한 핀란드 파빌리온이다. ‘돌봄의 건축(Architecture of Stewardship)’을 주제로 삼은 핀란드관은 한국관과 마찬가지로 건축물 자체를 전시의 중심에 뒀다. 하지만 접근 방식은 사뭇 다르다. 핀란드는 설계자부터 복원 전문가, 청소부에 이르기까지 건물을 지속시키는 다양한 사람들의 ‘일’을 담담히 보여주는 영상을 전시하고, 공간은 텅 비워두었다. 한국관이 동요에서 빌려온 시적 은유와 예술적 상상력으로 건물의 생애를 그렸다면, 핀란드관은 건물의 유지와 관리, 이를 둘러싼 노동이라는 현실적 과정을 가시화했다.

김현종, ‘새로운 항해’(2025).

이다미 작가.

건축 큐레이터 콜렉티브 CAC. 왼쪽부터 정성규, 정다영, 김희정.

“건축은 생존에 관한 것.” 카를로 라티 감독은 한 인터뷰에서 기후 위기 시대 건축의 역할을 압축적으로 표현했다. 많은 국가관이 비엔날레의 주제에 직접적으로 응답하며 해결책을 제시하거나 위기의 심각성에 집중하는 가운데, 한국관은 보다 섬세하고 시적으로 접근한다. 문제와 해결책 대신 건물과 인간, 주변의 자연이 어우러지는 몇 가지 방법을 제시한 것이다. 물론 한국관만이 아니라 베니스 전체가 머지않아 물속에 잠겨 사라질지도 모른다는 위기감은 비엔날레에서 잘 드러나지 않는다. 베니스가 아드리아해의 물 아래로 가라앉으면 ‘두껍아 두껍아’ 노랫말처럼 헌 집을 주고 새 집을 받는다 한들 그 어디에도 갈 곳이 없을 테니. 하지만 기술적 혁신으로 기후 위기에 대한 해결책을 마련할 수 없다면 우리는 인간과 건축, 자연의 관계를 처음부터 다시 생각해야 한다. 한국관의 은유적이고 시적인 접근이 가치 있다고 말할 수 있는 이유다. 그러고 보니 30년 전 베니스 당국이 한국관에 제시한 네 가지 조건(기존 건물 보존, 나무 훼손 금지, 지형 유지, 해체 가능한 구조)은 지금 우리가 추구해야 할 지속 가능한 건축 원칙과 놀랄 만큼 닮았다. 카를로 라티의 말처럼 건축은 생존을 위한 것이다. 그리고 생존은 물리적 차원이 아니라 함께 살기와 어울림이라는 차원에서 다시 정의돼야 한다.

WRITER 박재용

」

동시대 예술 서가 ‘서울리딩룸’과 학교 ‘큐레이팅 스쿨 서울’을 공동 운영한다. 예술은 ‘알고 싶은 만큼’ 보인다고 믿는다.

- 전세계 신상 플레이스 다 모았다

- 제니, 제이홉이 사랑한 K 디자이너

- 2025 현충일 기념 행사 총정리 #가볼만한곳

- 격동의 70년대부터 IMF까지, 2025 하반기 드라마 트렌드

- 20kg 뺀 홍윤화의 ‘당근 수프’ 레시피