젊은층 빠진 건설현장

수주 급감, 문 닫는 기업 속출

60대 기술자도 설 자리 잃어

고령의 기술자들이 떠받치는 건설현장이 급속히 흔들리고 있다. 장기화된 경기 침체와 부동산 불황에 종합건설업 등록은 역대 최저치를 찍었고 문을 닫는 업체는 14년 만에 최대치에 이르렀다.

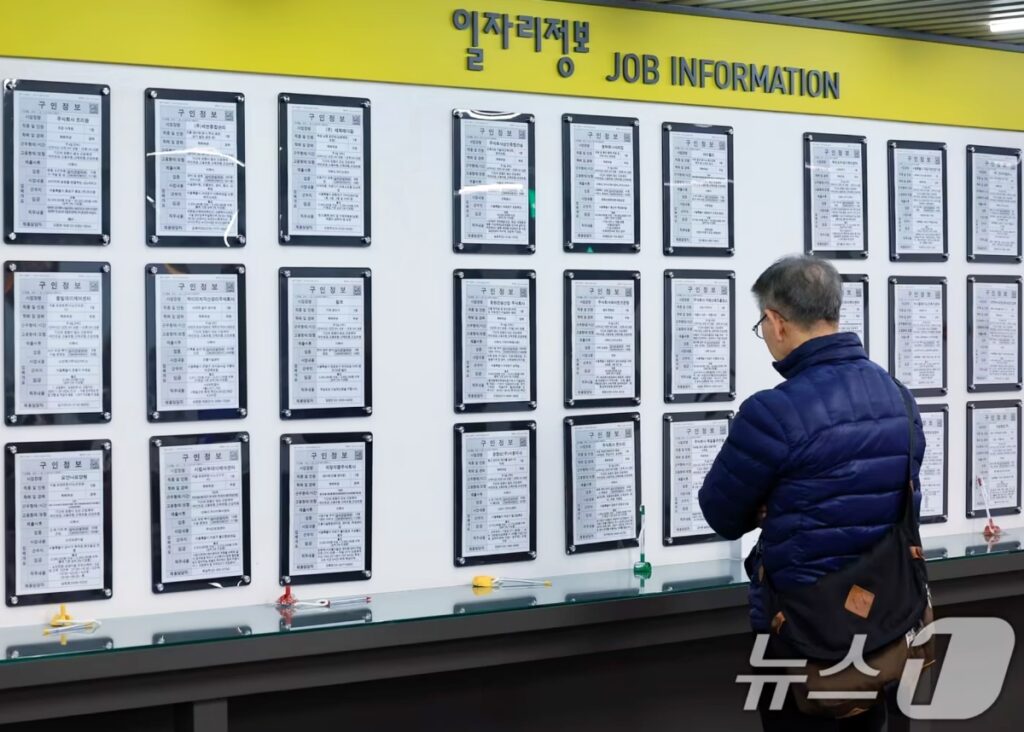

이 와중에 일자리를 지키던 60대 기술자들마저 버티기 어려운 상황에 내몰리고 있다.

역대 최저 등록, 14년 만의 최대 폐업

올해 1분기 종합건설업으로 새롭게 등록한 업체 수는 단 131곳으로, 건설산업지식정보시스템(KISCON)이 통계를 공개한 2004년 이후 분기 기준 가장 낮은 수치다. 이는 전년 동기 대비 6.3%, 직전 분기 대비 2.3% 감소한 수치다.

같은 기간 폐업을 신고한 종합건설업체는 무려 160곳에 달했다. 이는 2011년(164건) 이후 14년 만의 최대치로, 전년 동기보다 19.4% 증가했다. ‘사업 포기’가 주요 사유였다.

폐업 업체는 경기(37곳), 서울(31곳), 인천(13곳), 전북·제주(각 10곳) 등 전국에 고르게 분포했다.

특히 중견·지방 건설사의 회생 신청이 이어지며 위기를 실감케 한다. 올해 들어서만 신동아건설, 대흥건설, 삼부토건 등 10곳 이상이 법정관리를 신청했다.

수주 절벽에 고용도 무너져

건설 수주액도 급감하고 있다. 한국건설산업연구원에 따르면 1~2월 수주액은 21조7천억원으로, 전년보다 14.9% 줄었다. 공공 부문 수주가 26.9% 감소하며 특히 큰 타격을 입었고 민간 부문도 9% 줄었다.

이 여파는 고용 시장에도 직격탄이 됐다. 통계청에 따르면 3월 건설업 취업자는 전년 동월보다 18만5천 명 줄었는데, 이는 관련 통계가 집계된 이래 가장 큰 감소 폭이다.

11개월 연속 취업자 수가 줄고 있는 가운데, 감소세는 계속될 전망이다.

젊은층 빠진 현장…고령자 일자리도 위태

한국건설인정책연구원 조사에 따르면, 등록된 건설기술인 103만여 명 중 60대 이상은 27만7천여 명으로 40대 인원(25만8천여 명)을 넘어섰다. 이런 상황은 처음 있는 일이다. 지난해까지만 해도 60대 인원이 40대보다 적었다.

이는 젊은층의 유입이 줄어든 탓이다. 20대 건설기술인은 전체의 3.2%에 불과하며, 작년 말 대비 20% 이상 감소했다.

30대도 줄어들면서 그 결과, 전체 건설기술인 중 절반 이상(59.9%)이 50대 이상이다. 한 업계 관계자는 “외국인 아니면 젊은 인력을 찾기 어렵다”며 “50대가 젊은 축으로 보일 정도”라고 현장의 고령화를 실감했다.

건설업계를 덮친 한파는 일시적인 경기 침체를 넘어, 산업 전반의 구조적 위기로 번지고 있다. 이제는 고령층마저 일자리를 잃는 상황에 이르렀다.

실시간 인기기사

- “한국에서 백만장자 된다” … 불황 뚫고 ‘809억’ 싹쓸이, ‘잭팟’ 소식에 외국인들 ‘우르르’

- “아내가 돌봐줄 거야” vs “요양보호사 부를게” .. 갈리는 인식차 속 사회적 현실

- 1929조 빚더미 쌓이자 “이대론 안돼” … 심상치 않은 움직임에 ‘초긴장’

- “한국에서 백만장자 된다” … 불황 뚫고 ‘809억’ 싹쓸이, ‘잭팟’ 소식에 외국인들 ‘우르르’

- “누가 경기 침체래?”… 소형차 판매 반등으로 극단적 양분화 현상 가속화 ‘어쩌나’

- “아내가 돌봐줄 거야” vs “요양보호사 부를게” .. 갈리는 인식차 속 사회적 현실

- 연 800대 팔리던 車 “이젠 페라리·람보르기니에 밀리네” … 대체 무슨 일이

- 1929조 빚더미 쌓이자 “이대론 안돼” … 심상치 않은 움직임에 ‘초긴장’

경제 랭킹 인기글

경제 최신 인기글

-

“피 같은 돈 21조 쪽쪽 빨아먹고도 모자랐나”… 대통령까지 ‘분노 폭발’, 서민들 등골 노린다

-

“대한민국은 역시 부동산의 나라인가” … 주식·코인보다 이곳에, ‘짠희’ 임원희도 선택한 투자처의 정체

-

“절반이 일반인과 결혼?” … 대기업 총수 자녀 최근 10년 변화, 외국인·일반 직장인 배우자 급증

-

“결국 사장이 없어도 돌아가는 회사” … 성공 사업가 DNA 분석, 시스템 구조화·자동화가 장기 성공 비결

-

한국 이겨보겠다더니 “이게 무슨 망신”… 예상 못한 전개에 중국 지도부까지 ‘허둥지둥’

-

“2040년엔 37.8%까지 증가” … 여성 가장 가구 급증, 경제적 현실과 미래”

![[맥스포토] 염혜란·이성민·박희순·차승원, 영화로 만난 명품 배우들](https://d3fpdiit4h0p2n.cloudfront.net/nate-view/2025/08/19142022/CP-2023-0089-31803339-thumb-100x70.jpg)