“한국이 내린 결단” 철거 한 방에 없어진 35년간 흉물로 남은 건물

“한국이 내린 결단” 철거 한 방에 없어진 35년간 흉물로 남은 건물

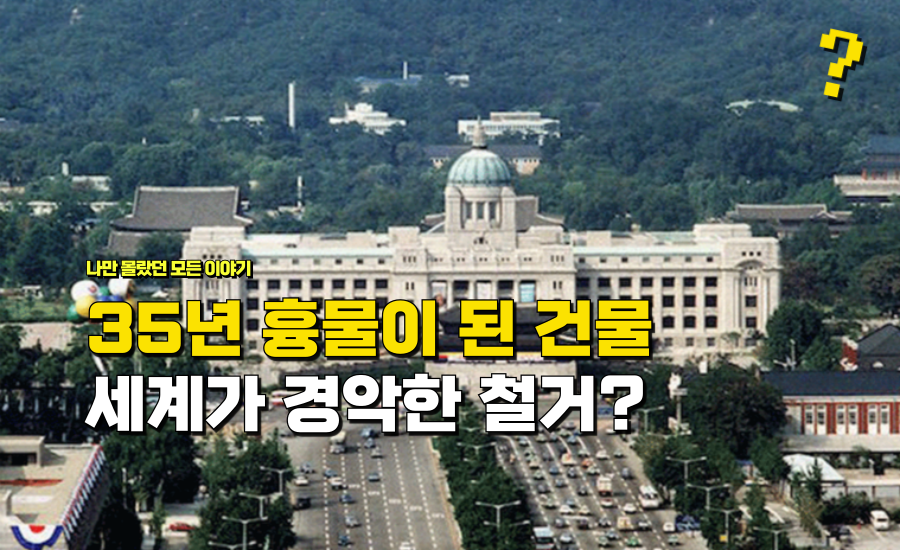

경복궁을 가로막은 식민지의 상징

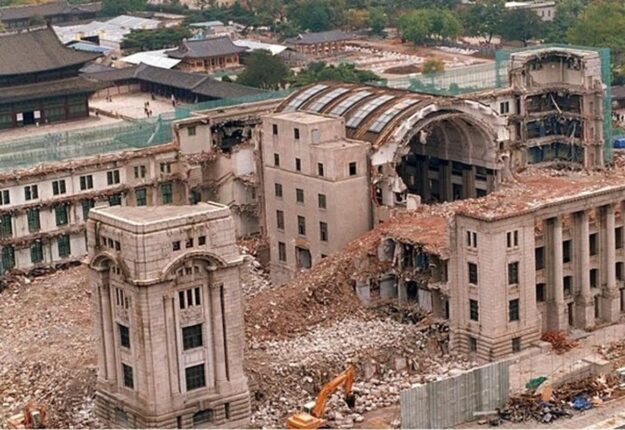

서울 한복판, 경복궁 앞을 가로막고 서 있던 조선총독부 건물은 광복 이후에도 35년 동안 그대로 남아 있었다. 일본은 조선왕조의 중심 공간 한가운데에 총독부를 세워 식민 통치를 상징하고 조선인의 정신을 억눌렀다. 해방 이후에도 정치적 이해관계와 기술적 한계로 인해 철거는 미뤄졌고, 경복궁은 오랫동안 본래의 위상을 잃은 채 식민의 흔적 속에 방치됐다.

세계 전문가들조차 “폭파밖에 답이 없다”던 난제

1990년대 들어 조선총독부 해체 논의가 본격화되자, 국내외 전문가들은 난색을 표했다. 건물 규모가 거대하고 경복궁 주요 전각이 불과 수십 미터 거리에 있어, 폭파 방식으로는 문화재 훼손이 불가피하다는 우려였다. 콘크리트와 철골이 복잡하게 얽혀 있어 기존 해체 방식으로는 붕괴 위험이 크다는 분석도 나왔다. 그러나 한국은 국제사회의 부정적 전망에도 굴하지 않고, 안전성과 상징성을 모두 지키는 제3의 해법을 선택했다.

김영삼 대통령의 결단, “식민 잔재를 지워라”

김영삼 대통령은 광복 50주년을 맞아 조선총독부 철거를 국가적 과제로 선언했다. 그는 “과거의 잔재를 지우는 것이 곧 미래를 세우는 일”이라고 강조하며, 정치적 상징을 넘어 역사적 정의를 실현하겠다는 결단을 내렸다. 정부는 기업과 학계, 기술진이 함께 참여하는 프로젝트를 구성했고, 목표는 ‘경복궁을 지키며 총독부를 무진동으로 해체하라’였다. 불가능이라던 임무는 이때부터 ‘국가의 기술 도전’으로 바뀌었다.

폭파 대신 ‘무진동 정밀 해체’로 맞선 기술의 힘

해체를 맡은 한국 기업들은 폭파 대신 ‘무진동 정밀 해체 공법’을 개발했다. 다이아몬드 입자를 입힌 특수 케이블로 초고강도 콘크리트를 절단하고, 유압잭 리프팅 기술로 건물 구조를 하나씩 들어올려 분리하는 방식이었다. 이 과정에서 진동과 소음을 최소화해 경복궁의 문화재들은 단 한 점의 손상도 입지 않았다. 외과 수술처럼 정밀한 작업이 이어졌고, 이는 한국 건설 기술의 수준을 세계에 각인시켰다.

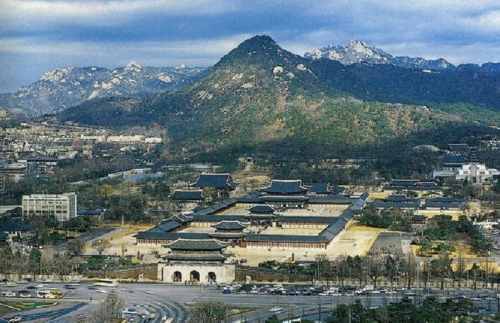

세계가 놀란 결과, ‘기술로 이룬 독립의 완성’

1995년 8월 15일 광복절, 첨탑 철거를 시작으로 약 1년 3개월의 대장정이 이어졌다. 결과는 완벽했다. 경복궁은 본래의 모습을 되찾았고, 조선총독부는 역사 속으로 완전히 사라졌다. 일본의 원자력발전소 해체 기술 회의에서도 “서울의 해체 공법을 본받을 필요가 있다”는 평가가 나올 정도로 한국의 기술력은 세계적 주목을 받았다. 조선총독부 해체는 단순한 건축 철거가 아닌, 과거의 굴욕을 기술로 치유한 역사적 사건이었다.

핵심 정리

1 경복궁을 가로막던 조선총독부는 해방 후 35년간 식민 잔재로 남아 있었다.

2 해외 전문가들이 “폭파 외엔 불가능하다”고 평가했지만 한국은 정밀 해체 방식을 선택했다.

3 김영삼 대통령의 결단으로 정부·기업·학계가 힘을 모아 기술 개발에 착수했다.

4 다이아몬드 케이블 절단과 유압 리프팅 공법으로 경복궁 손상 없이 해체에 성공했다.

5 조선총독부 철거는 역사 정의와 기술 자립을 동시에 이룬 한국의 상징적 사건으로 남았다.